《狂飙》的热播,带火了广东名小吃,其中还有非物质文化遗产。

这个春节假期,茶余饭后最热的话题非《》莫属。2月1日,《狂飙》迎来大结局,但观众却意犹未尽。

剧中不时出现的广东,更是令不少人垂涎三尺。

大年夜的一碗饺子,开启了安欣和高启强的“孽缘”;高启强发达后念念不忘的猪脚面,令人向往;主角们边吃肠粉边聊天的场景,更是让人看着就馋……

于是,观剧之余,观众开始打卡剧中的各种美食。据媒体报道,高启强爱吃的面在外卖平台的销量环比增长超3倍,其中,杭州、厦门、上海等城市销量增幅最为显著。演员张颂文还在社交平台了猪脚面的做法。

那么,剧中领衔出现的四大美食——猪脚面、、鱼、工夫茶,到底有多好吃?

一

猪脚面:

外卖平台销量涨3倍

剧中,猪脚面是高启强贫穷生活的记忆。小时候他带着弟弟妹妹去吃猪脚面,没有钱,只能买一碗,于是妹妹高启兰吃猪脚,二哥高启盛吃面,大哥高启强只能喝汤。每次高启强都说自己不喜欢吃猪脚和面,高启盛信以为真。

打开网易新闻查看精彩图片

来源:《狂飙》

直到长大了以后高启盛才知道,高启强最爱吃的就是猪脚面。于是,不少网友在网上评论,想尝尝大哥喜欢的猪脚面到底什么味道。

猪脚面是广东一带的传统风味小吃,属于粤菜系。汤色金红、汤汁鲜美、猪脚滑润。

不过,有观众在看完之后表示,严格来说,在《狂飙》的拍摄地广东江门,你却很难找到一碗“猪脚面”——因为在那里,它根本就不叫这个名字。

潮汕有隆江猪脚饭,粤西有猪脚粉,在江门有猪手面。猪手、猪脚,面、粉,虽一字之差。但是,没有就是没有……

如果碰到老一辈人,常常还会告诉你,猪手和猪脚是两样东西:猪手是指猪的前蹄,猪脚则指猪的后蹄。

二

肠粉:

关键是米皮

安欣来路边摊吃肠粉,调查组徐忠和纪泽对肠粉则是慕名而来。

打开网易新闻查看精彩图片

来源:《狂飙》

肠粉,在潮汕一带十分常见。从街边档、粉面铺、大排档到茶楼、酒楼,肠粉总是菜单上显眼的那一道。《狂飙》主要在广东江门拍摄,吃的自然也是广式肠粉。

很多人总以为肠粉和猪肠有关系。实际上,肠粉是白白的米粉卷,里面放上了各式各样的馅料。“肠”则是形容它卷起来的模样像肠。

肠粉由三部分组成——米皮、酱汁、馅料。肠粉馅料众多,但肠粉美味的关键,其实是“肠衣”——米皮。

一道好的肠粉,米皮要薄,气味要香,入口要滑,咬下去还要有韧劲,而这完全取决于选米和磨米浆。因此,一张完美米皮的背后,是将米的品种、粳籼、乃至新陈特点都运用到极致的调和。

关于肠粉的起源,目前似乎还没有统一的说法。有说法表示肠粉最早是民国时期由广州西关泮塘荷仙馆创制;也有说法认为早在清代末期,广州街头上就已经听到肠粉的叫卖声了。

也有说法表示“肠粉”起源源自清乾隆皇帝下江南。据说,乾隆皇帝受了吃客大臣纪晓岚的蛊惑,专门转到罗定州吃龙龛糍。吃到这种“够爽、够嫩、够滑”的龙龛糍时,乾隆赞不绝口,并乘兴说:“这糍并不算是糍吧,反而有点像肠子,不如就叫肠粉吧。”后来回到了京城,还对罗定的肠粉念念不忘,而肠粉亦因此在广东传开了,肠粉店也越开越多。

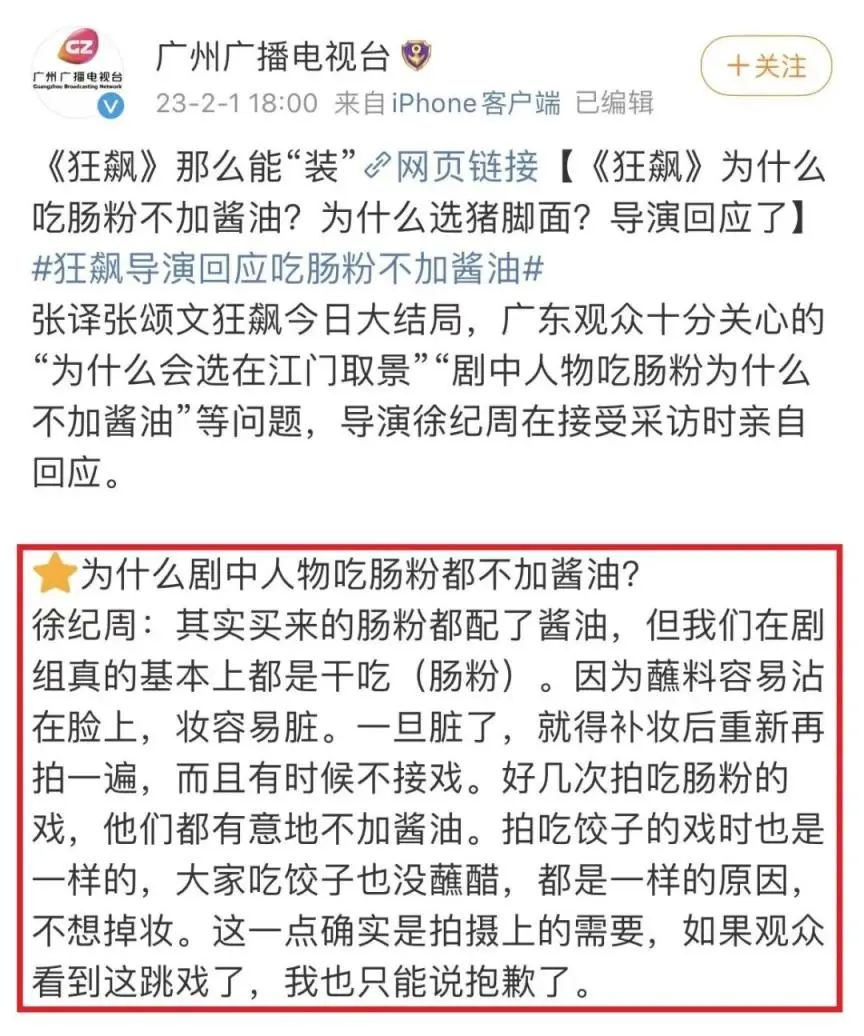

同时,有“眼尖”的网友发现,《狂飙》里关于肠粉的细节让人感觉“违和”:“他们吃肠粉为什么不倒酱油啊?”

对此,导演徐纪周接受采访时解释称,不加蘸料是“拍摄上的需要”。他透露,肠粉买来的时候配了酱油,但由于蘸料容易沾脸上,一旦妆容脏了,就得补妆重拍,“他们有意不加酱油,就是不想掉妆”。

打开网易新闻查看精彩图片

图片来源:微博

此外,广州市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录中已将烧卖、肠粉、白切鸡、竹升面等多项饮食类非遗项目选入。

三

鱼:

吃鱼已有数千年历史

“老默,我想吃鱼了。”

这句话是剧中最出圈的台词之一,作为新旧两任鱼摊摊主,这样说也很符合角色设定。

打开网易新闻查看精彩图片

来源:《狂飙》

中国人吃鱼有几千年的历史。早在周朝,古人就有吃生鱼片的历史。至唐朝,食用的热潮到达顶峰。直到现在,个别地区还保留着鱼生的吃法。

糖醋鱼、臭鳜鱼、松鼠鱼……如今在各大菜系中,也均有鱼做成的美食。鱼更是每年年夜饭上不变的主角,图个“年年有余”的好兆头。

潮州更是当地特色美食,《潮州府志》中提到,在潮州“蚝生,虾生,鱼生之类,辄为至味”。鱼生,就是生鱼片。由此可见,潮州人吃生鱼片也是由来已久的饮食习俗。

潮州鱼生用的是淡水的草鱼,要不肥不瘦,三四斤左右。塘鱼万万不可,水库鱼勉强为之,最好的当属野生江鱼,肉质甜美,纯粹而无杂味。鱼片薄如纸、白如玉,调味的权力掌控在食客手里。

四

工夫茶:

潮州工夫茶艺入选国家级非遗名录

《狂飙》中,无论是高启强当鱼贩的时候,还是发迹后,工夫茶都有出镜。

打开网易新闻查看精彩图片

来源:《狂飙》

现实生活中,潮汕人对于茶的热爱,早已是刻进了骨子里,流进了血液中。央视纪录片《茶,一片树叶的故事》里有这样一句台词:“在潮汕,每一百米就有一家茶店,超不过二十米就有一个喝茶的地方。”

2008年,潮州工夫茶艺被选入第二批国家级非物质文化遗产名录。潮州工夫茶艺是中国茶道的核心代表,在中国茶艺中最具代表性,也是我国茶文化与地域社会文化相结合的集中体现,在潮汕文化中占有极为重要的地位。

小小的一盏工夫茶中,饱含着潮汕人的好客之道。来到潮汕人家做客,必然少不了主人亲自沏上的工夫茶,以示主人家的重视。若有游客从门前经过,当地的潮汕老乡更是热情招呼来家中喝茶。

史料记载,潮州工夫茶艺可追溯至宋代,至清代中期已蔚然成风。历史上,工夫茶也曾随着华侨漂洋过海,是海外华人,尤其是粤闽华侨生活中不可分割的一部分,传递着中华民族崇礼重礼的生活方式。